GUSTAV PIFFL SCHREIBT IN SEINEN LEBENSERINNERUNGEN

„Ich war eben im Begriffe in Döbling, im Alter von sechs Jahren, die „Taferlklasse“ als „A-B-C-Schütze“ zu vollenden, als ich eines Tages zeitlich früh geweckt wurde mit der Freudenbotschaft mir sei die Teilnahme an der Goldenen Hochzeit der Urgroßeltern gestattet worden! Sei es, dass mich meine Eltern erst im letzten Moment überraschen wollten, sei es, dass mein Beisein erst in letzter Stunde erlaubt wurde, jedenfalls war meine Freude überwältigend, und selten in meinem Leben flog ich so rasch aus dem Bette, um mich unter meiner Erzieherin Anna Ansprengers Assistenz reisefertig zu machen. Etwa um acht Uhr dampfte der Eilzug vom Südbahnhofe ab, ich genoss die Fahrt, besonders über den Semmering, noch mehr, als gewöhnlich. Zahlreiche andere Festgäste benützten denselben Zug. Zur Feier der Goldenen Hochzeit war nach langem Hin- und Herberaten das Harter Schloss ausersehen worden. Die Wohnung am Franziskanerplatz hätte trotz ihrer Größe kaum gereicht, die zu erwartende große Zahl der Gratulanten aufzunehmen. Für die Urgroßeltern wäre es aber auch zu anstrengend gewesen, außer den Glückwünschen der großen Familie, auch jene aller Freunde und offiziellen Stellen, wie der Stadt Wien, dann jene von Angestellten und Arbeitern, Vereinen usw. entgegenzunehmen. Es musste also die Flucht ergriffen werden. Man dachte sogar daran ein großes Hotel in Nordtirol zu diesem Zwecke zu mieten, als schließlich durch die Wahl des Harter Schlosses eine ideale Lösung gefunden wurde. Freilich konnte selbst auf diesem Landsitze nicht die ganze Familie vereint werden. Außer dem dort ansässigen Stamme Reininghaus durften nur die Kinder und Schwiegerkinder des Jubelpaares, aber nicht einmal die Enkel teilnehmen; die Urenkel sollte aber ich allein vertreten. Für die Urgroßeltern wurde das sogenannte „Blaue Zimmer“ in der Harter Schlössler Villa hergerichtet.

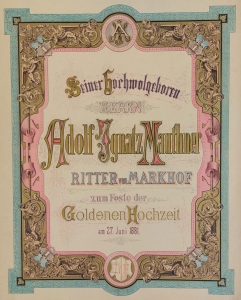

Der 27. Juni 1881 bricht an, ein herrlich blauer Himmel lacht auf die Festgäste herab. Das Schloss selbst, vor allem aber die Kapelle sind mit blumendurchwirkten Reisiggirlanden reich geschmückt, Fahnen wehen, es herrscht ein reges Treiben, wie in einem Ameisenhaufen. Allmählich nehmen alle Festteilnehmer im Hof Aufstellung. Nun tritt das Jubelpaar heraus, Glückwünsche und Zurufe prasseln nieder und durch ein doppelseitiges Spalier schreitet es der Kapelle zu. Um auch nur den allernächsten Verwandten Platz bieten zu können, sind aus der Kapelle die hölzernen Bänke entfernt und nur durch wenige Sessel ersetzt worden. Vor der Kapelle aber, zur großen Linde hinüber, ist ein Leinwanddach gespannt, um den übrigen Teilnehmern für den Fall einer Wettertücke Unterstand zu geben.

Die festliche Handlung beginnt: Kanonikus Domherr Worm segnet das Jubelpaar ein, wohl niemand der Anwesenden kann sich dem tiefen Eindruck entziehen, wie die alten Leute nach fünfzig Jahren ihr Ja-Wort erneuern. Ich selbst durfte unmittelbar hinter Urgroßpapa stehen, fiel mir doch die ehrenvolle Aufgabe zu, assistiert von Frieda von Reininghaus, den Jubilanten die goldenen Eheringe – golden in des Wortes doppelter Bedeutung – zu reichen. Nach Beendigung der kirchlichen Feier erfolgt eine große Gruppenaufnahme vor den rosenumsponnenen Säulen des Südbalkons. Wie die Kapelle, würde auch das Speisezimmer nicht genügen, um allen Raum zu bieten; daher sind im Freien mehrere langgestreckte Tafeln, im Hofe zwischen der Speisezimmermauer und der große Esche, aufgeschlagen und reichlich geschmückt. Ein hier gespanntes Leinwanddach schützt nun vor den mittägigen Strahlen der Sonne. Das Diner beginnt. Die Kinder des Jubelpaares stellen sich mit Sprüchen ein, die Festreden schließen sich an und die Stimmung wird auf die höchste Stufe gehoben. Nach Tisch eine Ruhepause. Inzwischen hat ein Onkel eine Zigeunerkapelle gebracht und bei deren Klange entwickelt sich alsbald ein improvisierter Reigen der jüngeren Leute vor dem Speisezimmer. Die Jubilanten sehen vergnügt zu. Plötzlich erhebt sich Urgroßvater, fordert Urgroßmutter zum Tanze auf und unter stürmischem Jubel absolvieren sie eine Runde. Die Feier dauerte bis in die Abendstunden hinein. Dieser 27. Juni 1881 bildet die schönste Erinnerung meiner Jugend. Alle Teilnehmer wurden von den Urgroßeltern mit wertvollen Erinnerungen bedacht. Jeder erhielt ein Kristallkrügel, die silbernen Deckel zeigen das Relief des Jubelpaares, am Glas selbst sind Eingravierungen, für jeden eine Widmung. Mein Krügel trägt die Aufschrift: „Meinem lieben Urenkel Gusterle Pifferle als Darreicher der Eheringe.“ Allen erwachsenen Festgästen wurden aber Erinnerungsmedaillen als Uhranhänger zu tragen und außerdem wertvolle goldene Glashüttenuhren zu Teil.“

FESTSCHRIFT ZU EHREN DES 50ig JÄHRIGEN BRAUTPAAR-JUBILÄUMS

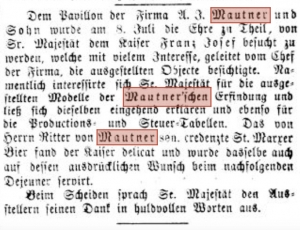

Wiener Salonblatt vom 19. Juni 1881

„Nichts Schön´res gibt´s auf Erden als lieben und geliebt zu werden.“

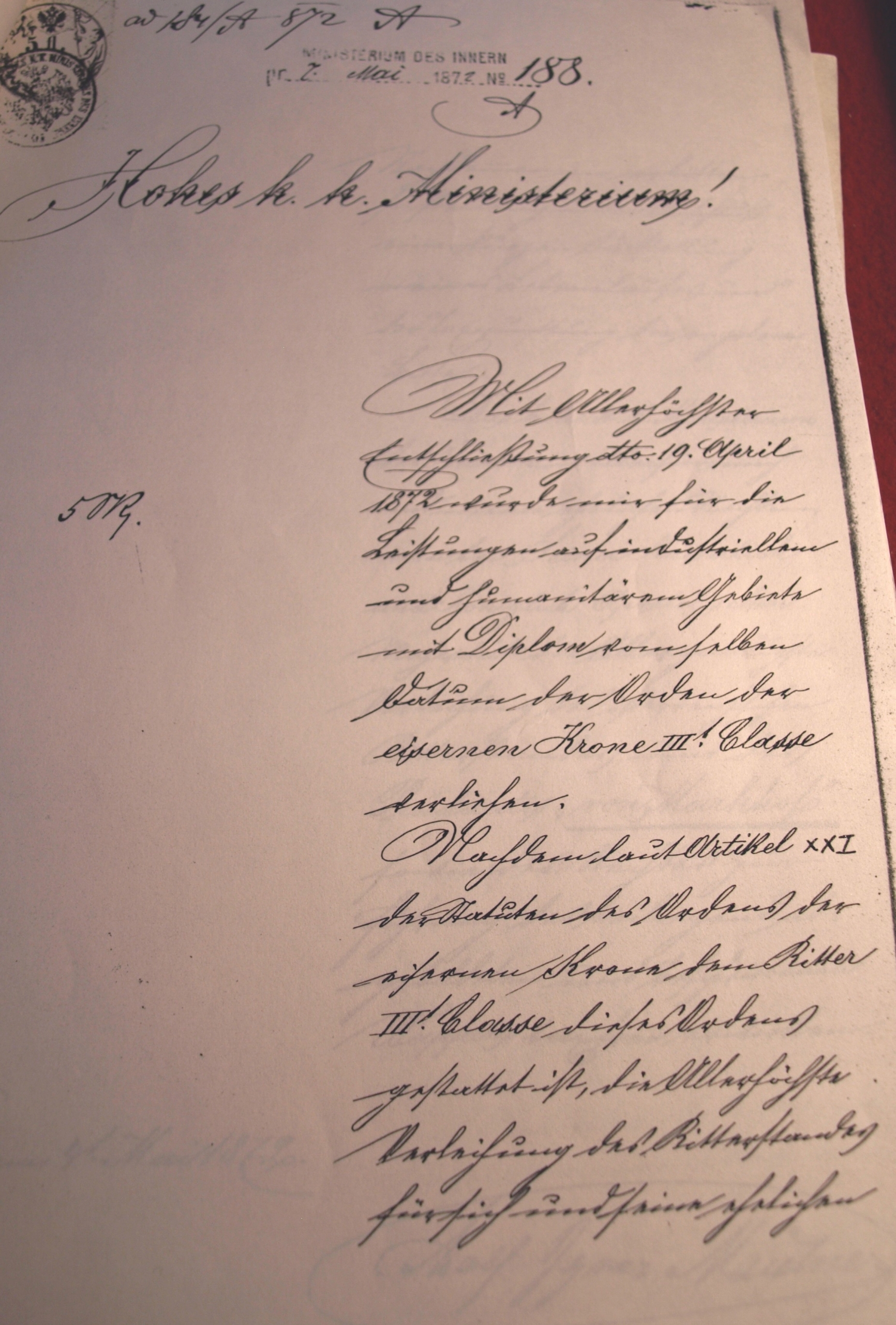

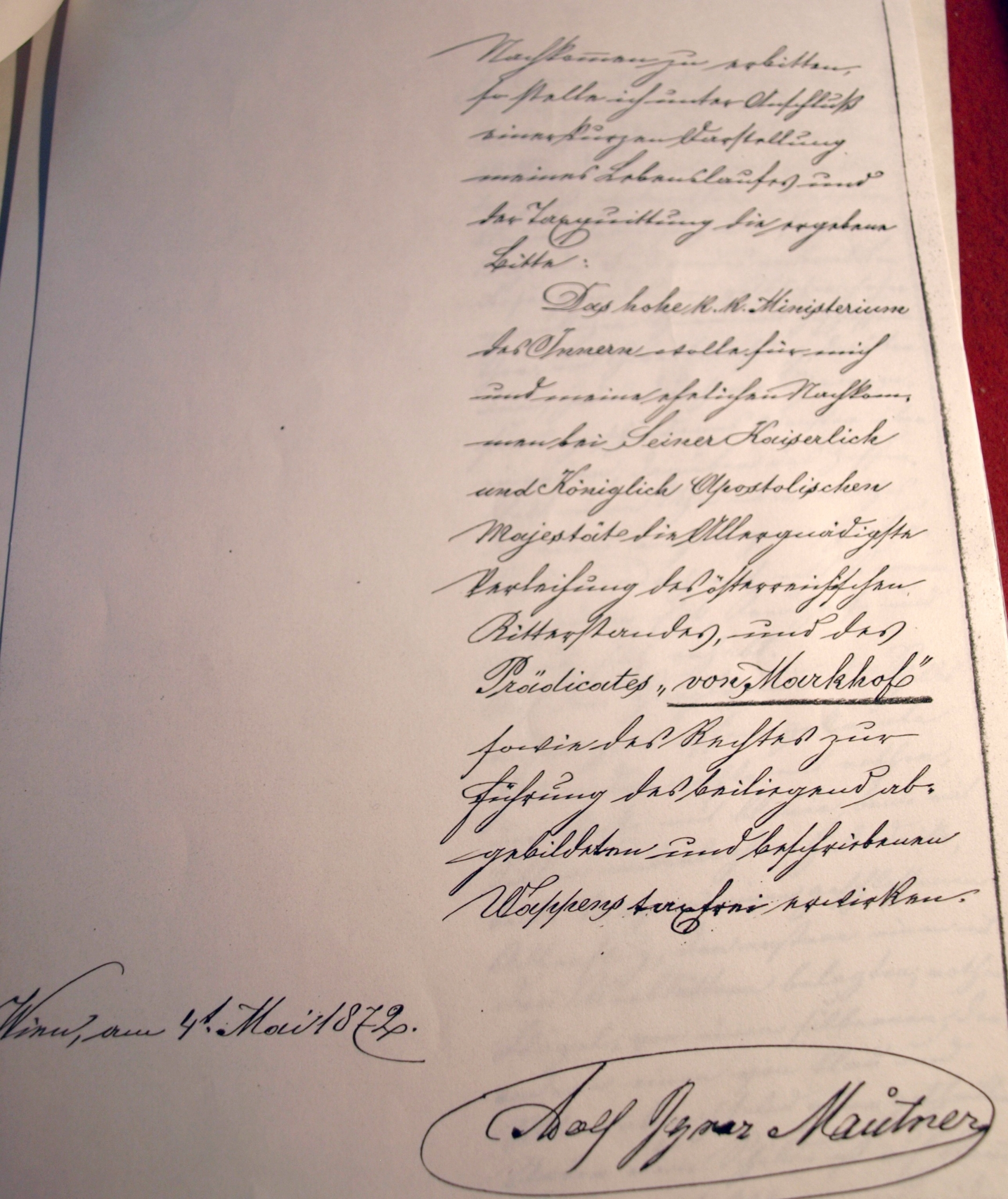

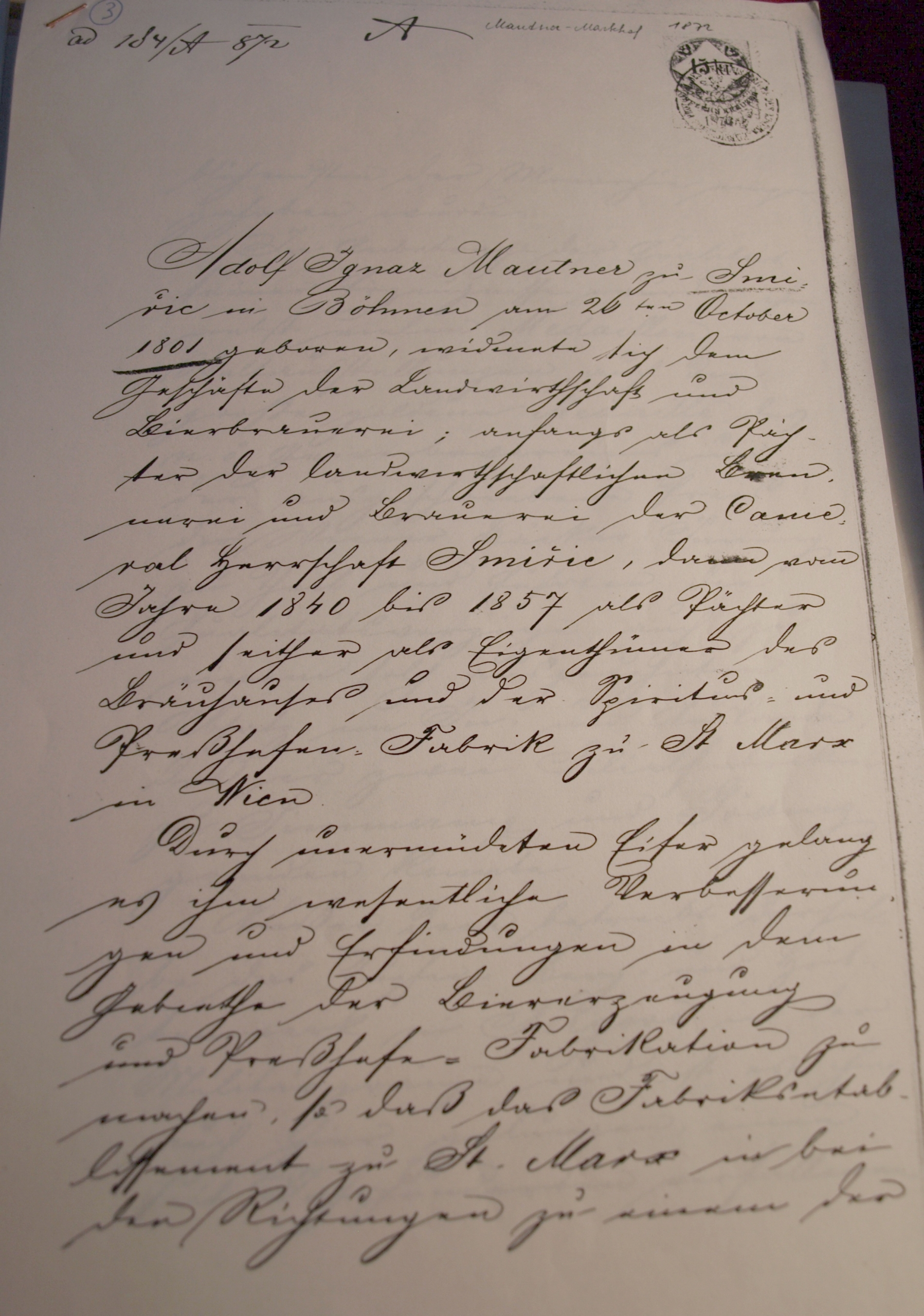

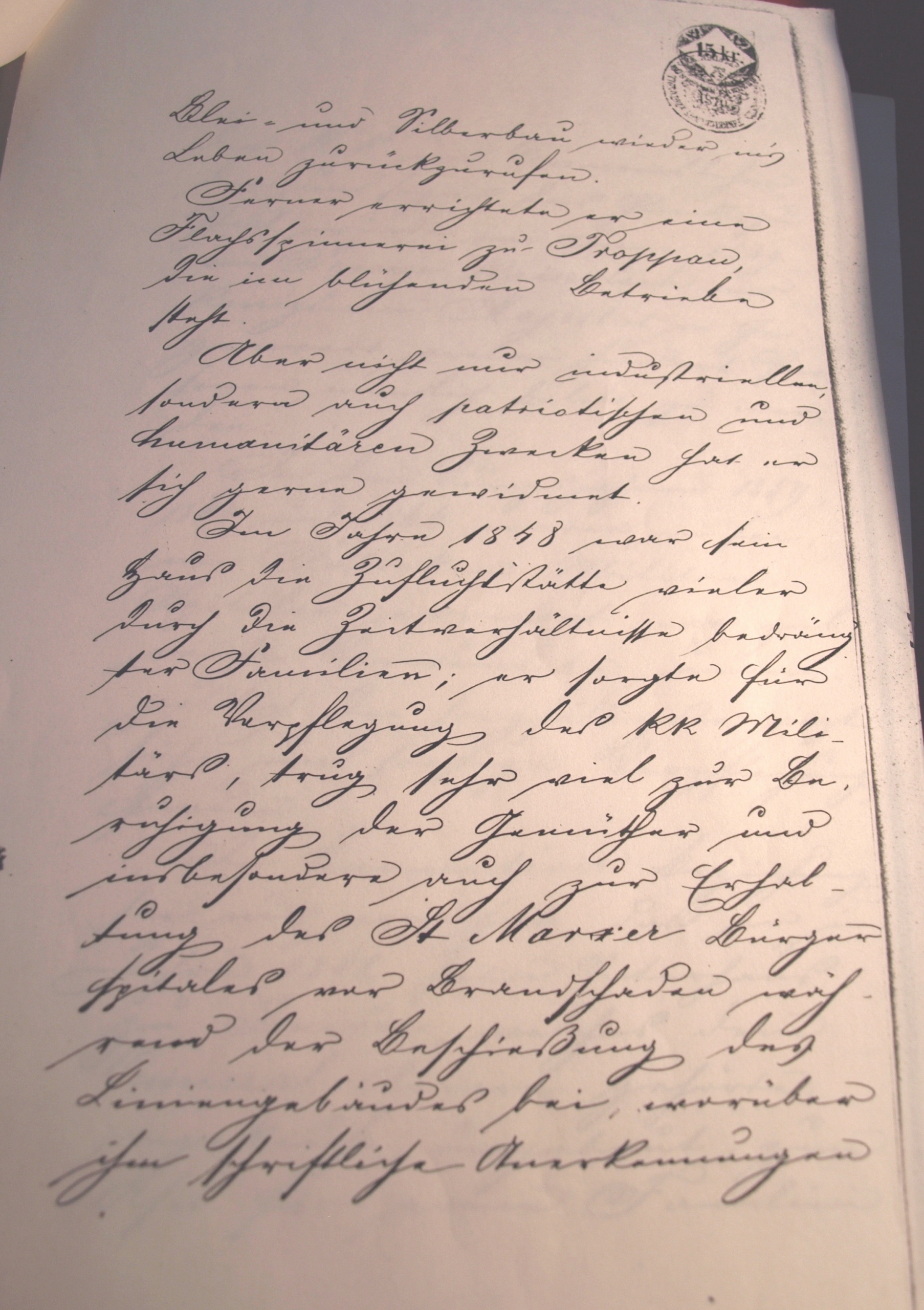

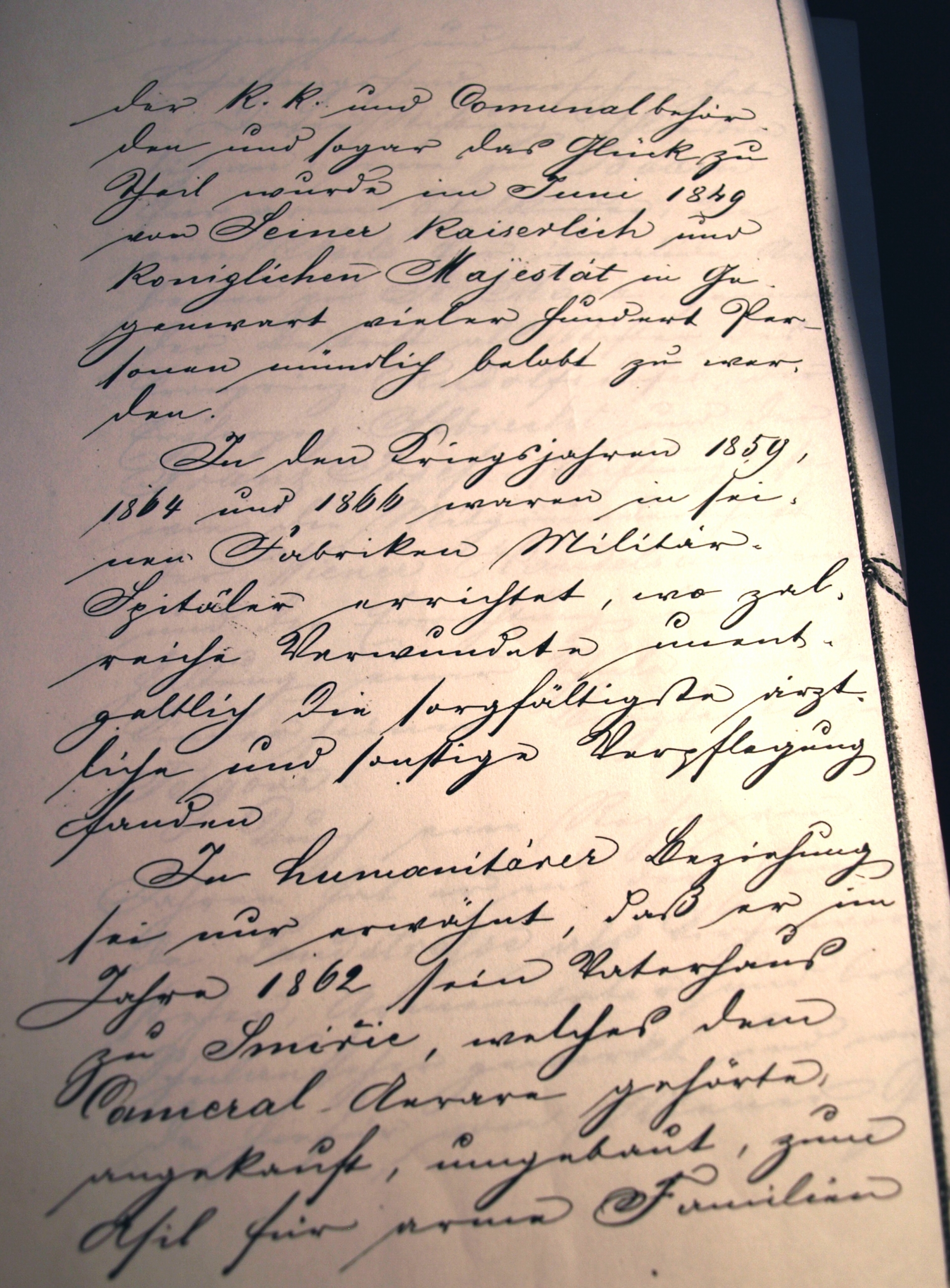

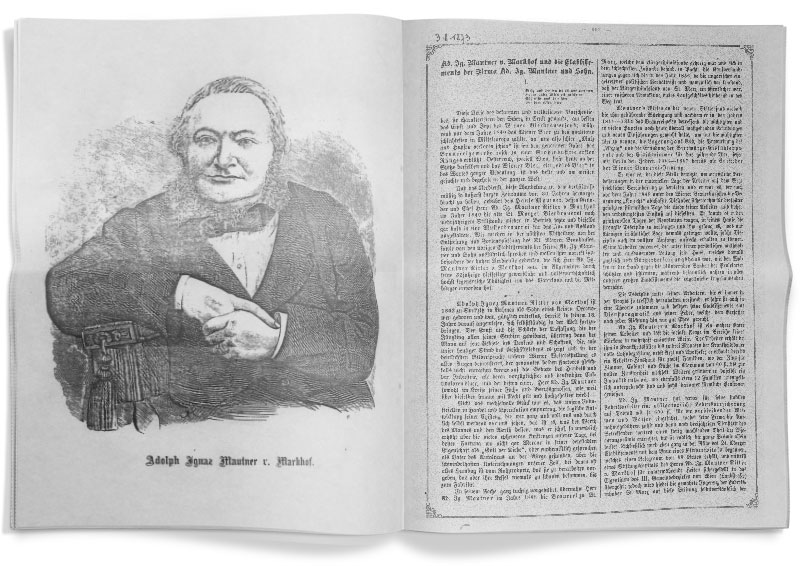

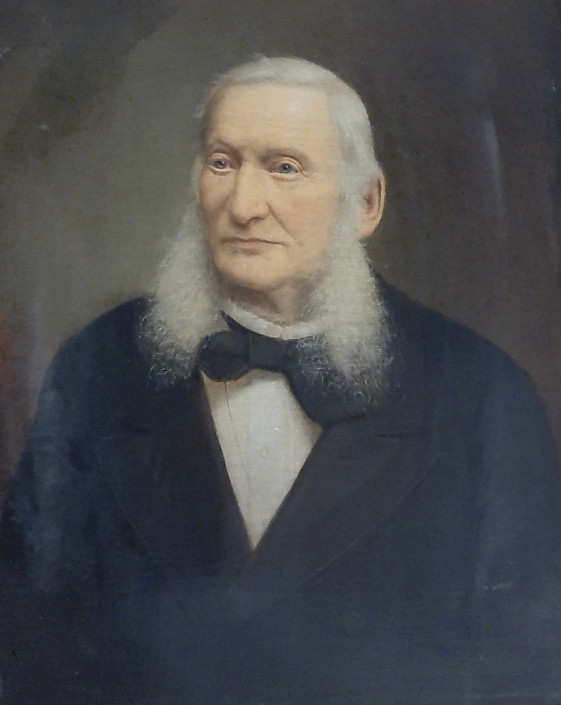

Davon weiß ein Brautpaar etwas zu sagen, welches nächstens zum dritten Male einander angetraut wird; davon wissen Herr Adolf Ignaz und Frau Julie Marcelline Mautner von Markhof etwas zu sagen, die am 27. Juni d. J. ihr goldenes Hochzeitsfest begehen werden. Mit dem Strom von echtester, aufrichtigster, innigster Liebe, wie er die Lebensbahn dieses goldenen Brautpaars durchflutet, könnten leichtlich etliche hundert eingetrocknete Menschenherzen zu frischem Liebestrieb gebracht werden. Ist es schon an und für sich ein seltenes und erhebendes Schauspiel, ein Menschenpaar vor sich zu haben, das ein halbes Jahrhundert hindurch in innigster Herzensgemeinschaft gelebt, Freud und Leid mit einander getragen, so wirkt ein solches Schauspiel umso erhebender, wenn es zugleich ein so reiches und schönes Bild bedeutenden Wirkens bietet, wie es uns im Rahmen des halben Jahrhunderts entgegentritt, welches das Ehepaar Mautner miteinander verlebt – dieses Ehepaar, das sich nicht damit begnügt hat, fünfzig Jahre glücklich mit einander zu leben und einander von ganzem Herzen zu lieben, sondern dieses halbe Jahrhundert hindurch bestrebt war, nach allen Seiten Liebe zu spenden und Liebe zu erwerben. Fünfzig Jahre hindurch die Pflichten gegen sich selbst und gegen die Menschheit in vollstem Ausmaß erfüllt und des schönsten Lohnes für diese Pflichterfüllung teilhaftig geworden zu sein – mit solchem Bewusstsein das goldene Hochzeitsfest zu begehen, ist ein Los, wie es nur wenigen Sterblichen beschieden ist. Tiefe und heilige Rührung muss jedem beim Anblick eines so schön harmonischen Doppel-Lebenslaufes überkommen, wie ihn das fünfzigjährige Ehebündnis Adolf Ignaz` mit Marcelline Mautner von Markhof bietet – dieses Muster-Menschenpaares, welches umgeben von einer herrlichen Schaar von Kindern, Enkeln und Urenkeln, in vollster Gesundheit des Leibes und Geistes, an den Altar tritt, um zum dritten Male mit einander verbunden zu werden! Wenn irgend einer, so hat es unser goldener Bräutigam verdient, dass die ungetrübte Fülle des Glückes und der Liebe seinen Lebensabend verschöne; er hat es verdient durch seine, die schönste Verbindung von segenbringender Arbeit und nimmermüder Humanität darstellende Lebenswirksamkeit. Dass dieser jetzt nahezu achtzigjährige Mann – Adolf Ignaz Mautner ist im Jahre 1801 in Smiřice in Böhmen geboren – in seiner langen Lebenszeit Bedeutendes geleistet und Gutes getan, lässt sich nicht in wenigen Zeilen zusammenfassen.

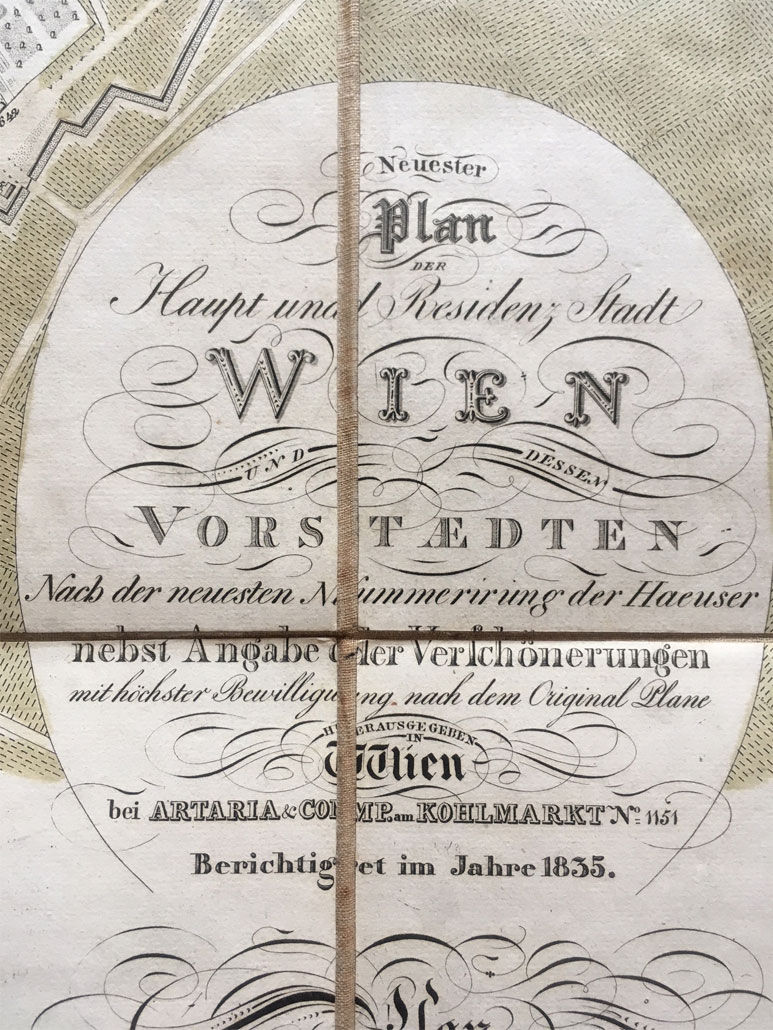

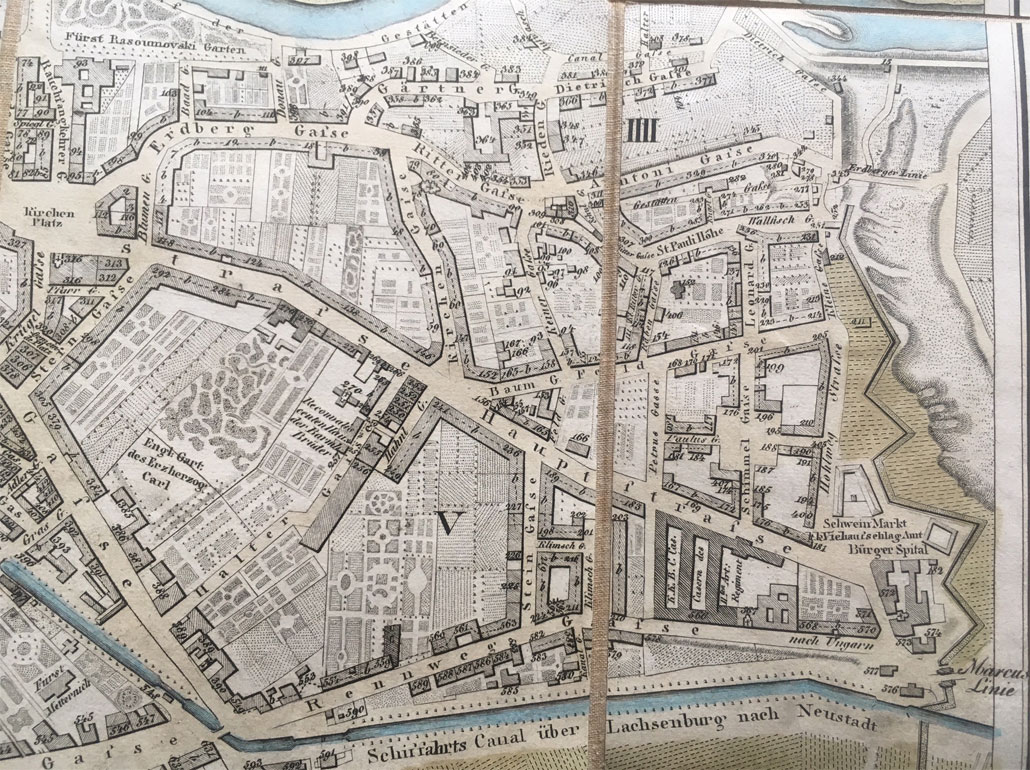

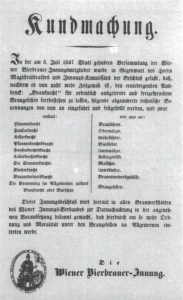

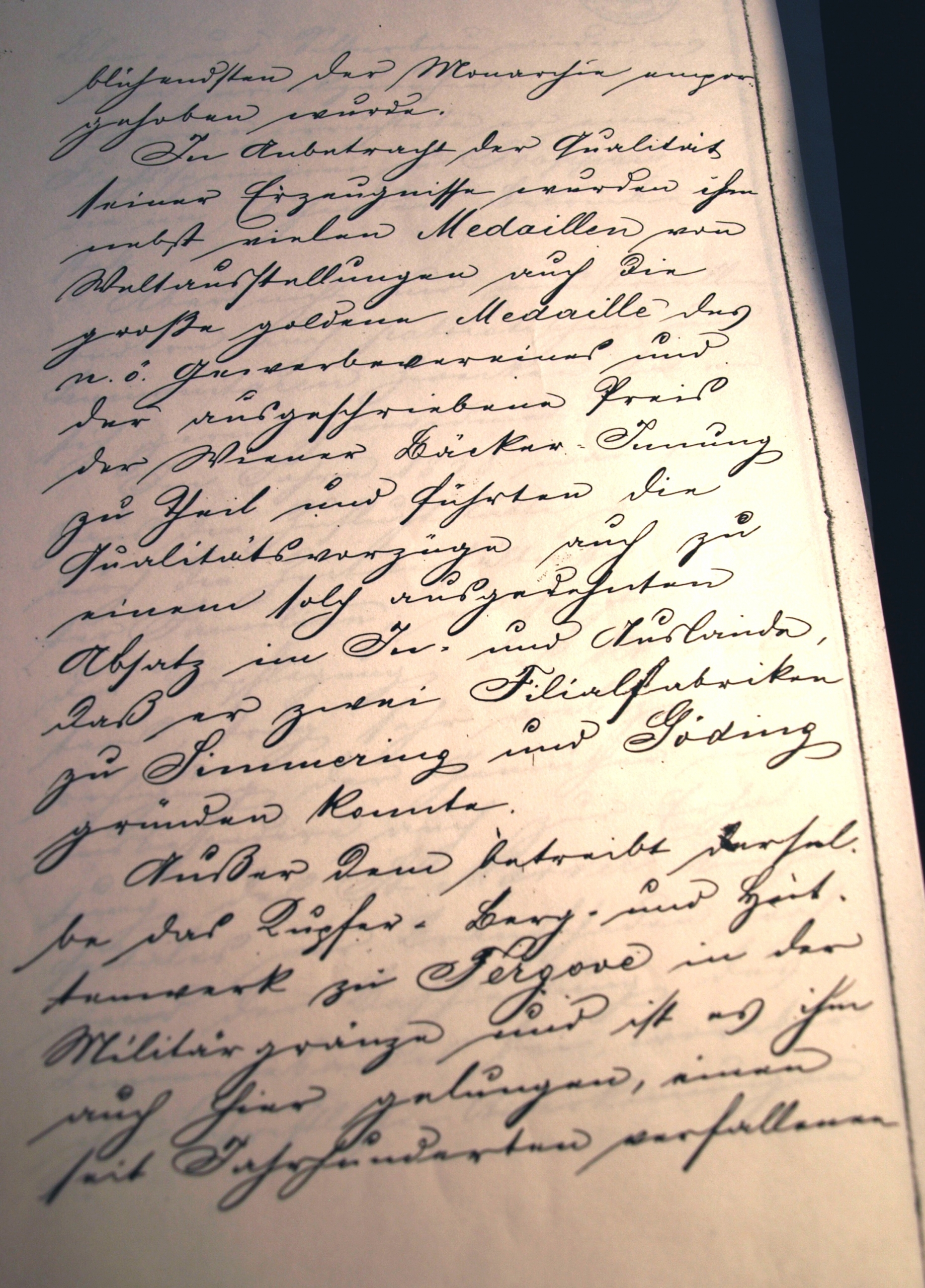

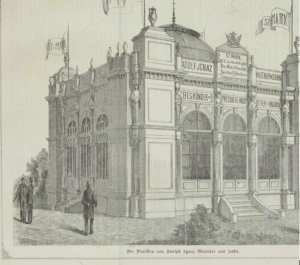

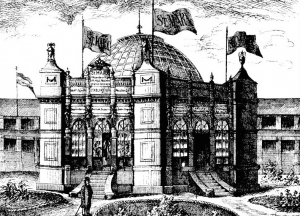

Die Bedeutung Mautner´s auf industriellem Gebiet ist übrigens so bekannt und anerkannt, dass wir uns in dieser Beziehung getrost ganz kurz fassen können. Wer wüsste es nicht, dass es Adolf Ignaz Mautner ist, welchem die österreichische Bierbrauerei ihren Aufschwung zu einer Groß-Industrie, das Wiener Bier seinen Weltruf zu danken hat. Als Mautner im Jahre 1840 die alte St. Marxer Bierbrauerei wieder in Betrieb setzte, sah es um die Wiener Brauerei-Industrie recht schlecht aus und das Wiener Bier war nichts weniger berühmt. Mautner brachte durch seine geradezu epochemachenden Erfindungen und Einführungen – die „Lagerung auf Eis“, das „Abzugsbier“, die „Bierwürze-Eiskühl-Apparate“ und die „Eisschwimmer“ – diesen darniederliegenden Industriezweig auf die hohe Stufe, welchen derselbe heute einnimmt. Der kurze Abriss genügt zur Charakterisierung der industriellen Bedeutung Mautners.

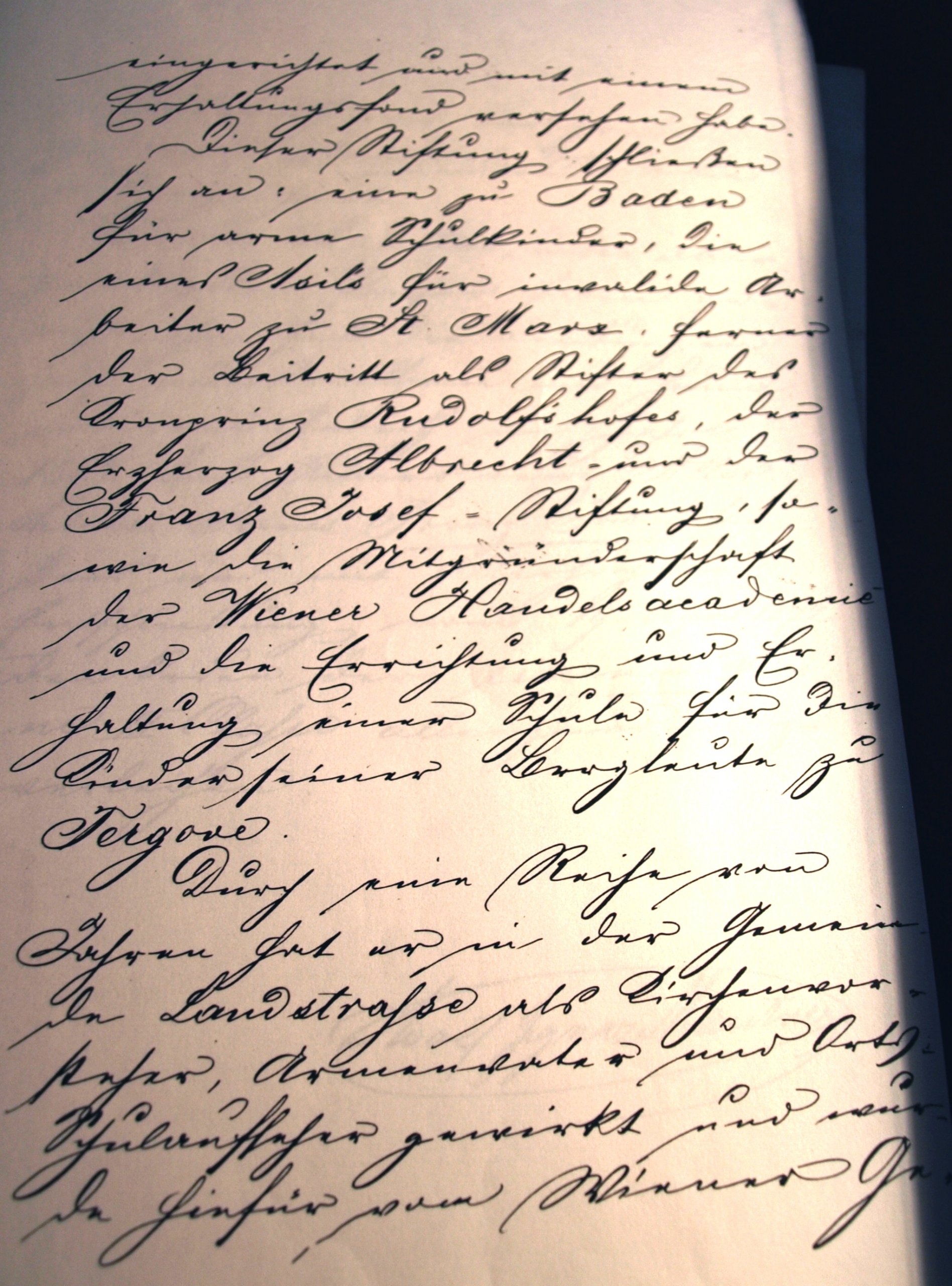

Eine nicht weniger hohe und ehrenvolle Stellung nimmt er aber auf dem Gebiet der Humanität, der Wohltätigkeit im großen Stile ein. Dass Adolf Ignaz Mauren von Markhof eines der besten und edelsten Menschenherzen in der Brust birgt, die je geschlagen, dass wissen alle, die ihn kennen; das aber muss hervorgehoben werden, wie klug, wie weise Mautner seine Humanität, seinen Wohltätigkeitssinn zu betätigen versteht. In erster Linie ist da ins Auge zu fallen, was Mautner für seine Arbeiter getan, wie er es verstanden hat, die vielbesprochene soziale Frage im Umfelde seines Wirkens auf´s Schönste und Gründlichste zu lösen. Die Gründung eines eigenen Arbeiter-Asyls, eines Invalidenbaues, die Gewährung gewisser Percente am Gewinnst, die Errichtung einer obligatorischen Lebensversicherung für seine Arbeiter, die Gewährung eines vollen Gehalts bei dreimonatiger Krankheit – das waren die Etappen auf dem Wege, welchen der weise Humanitätssinn Mautners zur Regelung der Arbeiterfrage einschlug. Wie trefflich ihm sein schönes Werk gelungen, beweist die musterhafte Organisation, welche derzeit in der Arbeiterschaft des großen, industriellen Etablissements zu St. Marx besteht, beweist der schöne Name, der Mautner gegeben wurde – „der Vater seiner Arbeiter“ wurde er genannt; mit Fug und Recht, denn er hatte an ihnen gehandelt, wie kein Vater sorgsamer und besser für seine Kinder sorgen könnte.

Und wie seinen Arbeitern gegenüber, so hat Mautner stets und überall die schönste Humanität bestätigt – das Kinderspital auf der Landstraße, welches er aus Eigenem gegründet, wird in späterer Zukunft ein glänzendes Zeugnis des großangelegten Wohltätigkeitssinnes Mautners abgeben. Das Kronprinz Rudolf-Kinderspital, im Jahre 1875 von der Nächstenliebe des in alle Kreisen unserer Stadt und weit über ihre Grenzen hinaus hochgeachteten Ehepaares durch die wahrhaft munificenten Spenden von 250.000 Gulden in Barem und der Grundarea von ca. 400 Quadratklaster, in´s Leben gerufen, ist zuvorderst bestimmt, den kranken Kindern armer Leute aus dem Stande der Arbeiterbevölkerung und des Kleingewerbes Aufnahme und sorgfältige Pflege und Behandlung durch Ärzte und Wartepersonal zu beschaffen. Nicht genug, dass das Ehepaar Mautner Bausumme, Baugrund und Einrichtung spendete, sie unterhielten fortan an auch den ganzen Bedarf an Wäsche für das Kronprinz Rudolf-Kinderspital, und dem edlen hochherzigen Beispiel der Eltern in rühmenswerter Nacheiferung folgend, haben die Kinder der Familie Mautner eine Widmung von 60.000 Gulden in Papierrente hinzugefügt, aus der 10 Betten für immerwährende Zeiten gestiftet wurden. Die Anzahl der Betten wurde übrigens, dies sei hier nebenbei bemerkt, auch durch sogenannte Zahlbetten vermehrt, da begreiflicherweise ob der renommierten, trefflichen ärztlichen Behandlung auch vermögende Eltern danach strebten, schwer kranke Kinder in dem Kronprinz Rudolf-Kinderspital unterzubringen. Das Erträgnis dieser Zahlbetten kommt natürlich der Stiftung selbst zu Gute und hilft den Fond immer mehr vermehren.

Mit der Stiftung des Kronprinz Rudolf-Kinderspitales hat Herr Adolf Ignaz Mautner von Markhof, der in seiner Vaterstadt Smiřice ein Armenhaus gegründet, der dort und in Wien so vielfach die Tutel über arme verwaiste Kinder übernahm, der im Verein mit seiner trefflichen Gemahlin und seiner ganzen Familie so unzählige Wohltaten schon auf die Häupter armer Schulkinder gehäuft, der insbesondere in den Kriegsjahren den verwundeten tapferen Kriegern der k.u.k. Armee gegenüber sich als Patriot und Vater erwiesen, dessen Name überhaupt bei allen humanitären und günstigen Unternehmungen an der Spitze der Contribuenten und stets mit wahrhaften Summen zu lesen ist, mit der Stiftung des Kronprinz Rudolf-Kinderspinales hat Herr von Mautner sich einen seiner schönsten Verdienste um die Residenz, um Österreich erworben, er hat den kranken Kindern armer Leute ein Asyl vor dem Siechtum eröffnet, er hat dadurch auf Generationen hin eine rettende Tat geübt. Der Kronprinz selbst krönte den Gedanken – sein Name ist des Hauses schönste Zier.

Was die Mautnersche Familie für arme Kinder sonst noch tut, die alljährliche Verteilung von Kleidungsstücken und Nahrungsmittel en masse, die Liebesgaben, welche nach hundert Seiten hin von diesen echten Wohltätern in diskretester Weise gespendet werden, die persönliche Mühewaltung, deren sich die edle, großherzige Frau Marcelline für die Kinder und für die Armen und Elenden unterzieht – all diese Tatsachen bilden ebensoviele goldene Seiten in dem wundersamen Lebensbuche unseres goldenen Brautpaares.

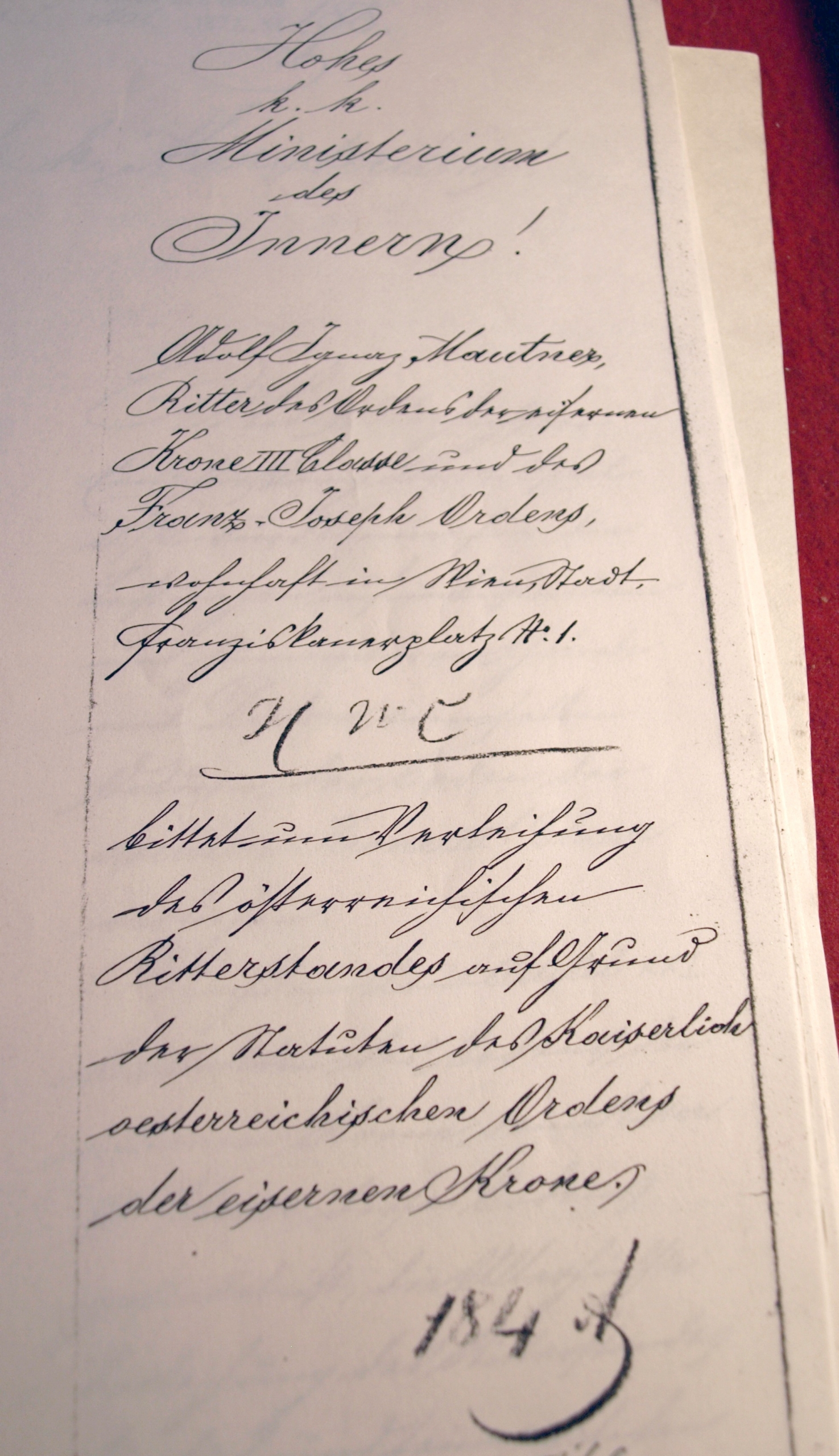

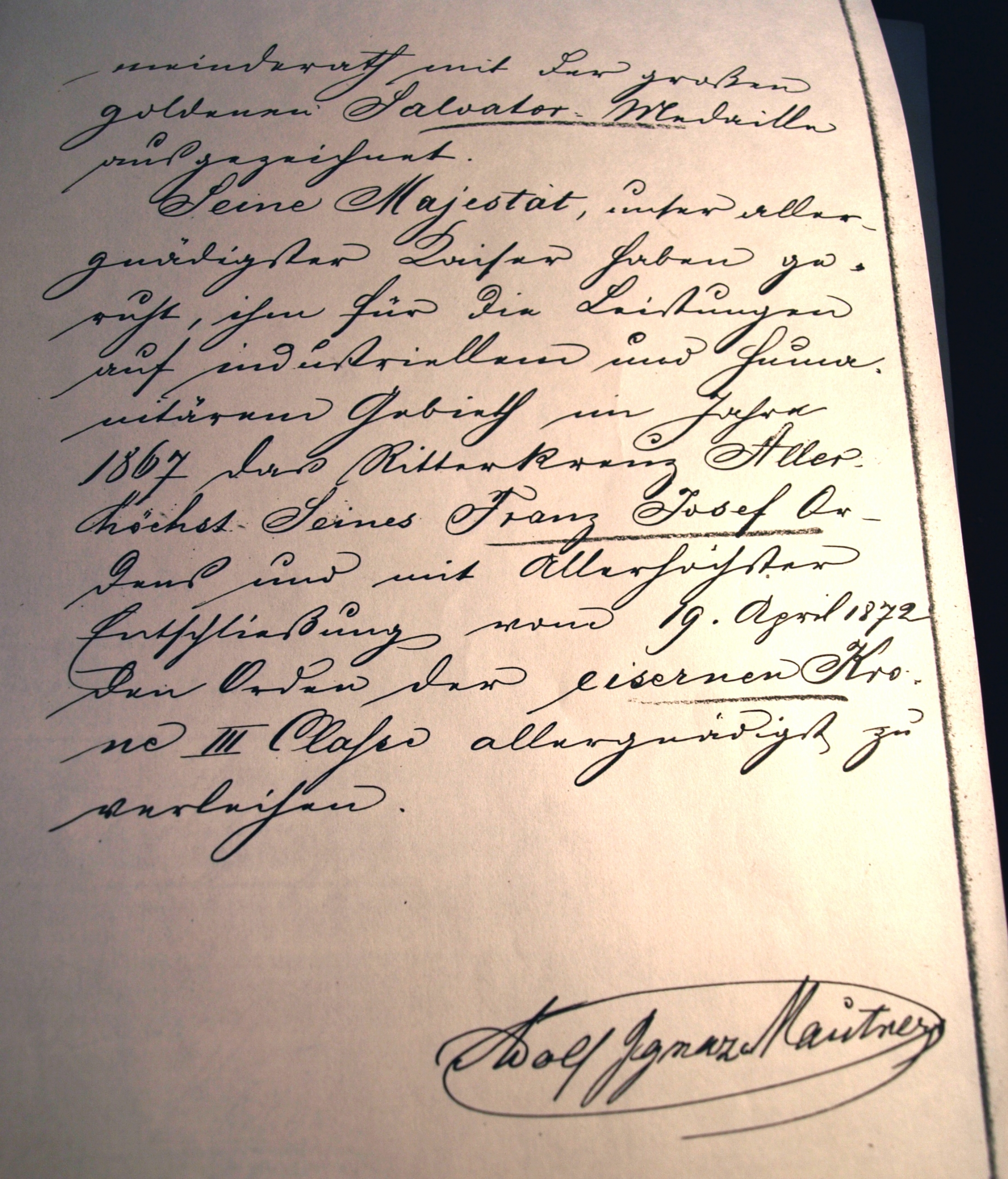

In Hülle und Fülle ist dem seltenen Manne, ist Herrn Adolf Ignaz Mautner von Markhof, die Anerkennung seines hochverdienstlichen und schönen Wirkens zu Teil geworden: Die goldene, doppelt große Salvator-Medaille, eine ganze Serie industrieller Auszeichnungen und Ausstellungspreise, das Ritterkreuz des Franz Josef-Ordens, die eiserne Krone, der Adelstand, alle erdenklichen bürgerlichen Ehrenstellen.

Doch all diese Zeichen äußerer Anerkennung wiegen die echte Liebe und Verehrung nicht auf, welche dem lieben guten Manne und seiner edlen Lebensgefährtin, dieser echten und aufrichtigen Wohltäterin der Armen, von allen Seiten entgegengebracht werden – sie wiegen das herrliche Bewusstsein nicht auf, mit welchem der Rückblick auf ein langes Leben schönster Pflichterfüllung die Herzen dieses goldenen Brautpaares erfüllen muss.

Ein ganz wundersames Fest wird es werden, dieses goldene Hochzeitsfest des Herrn Adolf Ignaz und der Frau Marcelline Mautner von Markhof; eine Schar von Söhnen und Töchtern und Enkeln und Urenkeln wird das seltene Brautpaar zum Altar geleiten – eine Schar, so zahlreich, dass es uns beim besten Walten unmöglich ist, mit chronistischer Genauigkeit die Ziffern anzugeben, welche diese blühende Nachkommenschaft des Jubelpaares repräsentiert.